De la mano de la nueva extrema derecha y de la deriva reaccionaria de las derechas tradicionales, hemos descubierto que las democracias no sólo pueden morir por levantamientos militares, sino también por el papel de líderes electos. El retroceso democrático puede empezar en las urnas. Van tomando el poder planteamientos populistas tras los que yacen nuevas formas de autoritarismo. Los nuevos autócratas (Trump, Putin, Erdogan, Meloni, Orbán, Milei…) y los que tienen pretensiones de serlo van limando el contenido del sistema desde dentro, degradando sus estructuras de forma gradual, sutil, incluso legal, hasta destruirla. Los nuevos dictadores, asaltando el poder judicial, amordazando al legislativo y atemorizando a la oposición acaban disolviendo el fondo y las formas del sistema hasta que éste acaba pareciendo una caricatura de sí mismo. Las democracias, como han escrito Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se basan, aparte de las reglas escritas, en normas implícitas, las más importantes, la tolerancia mutua y la contención institucional. Aceptar a los contrincantes como legítimos es básico para evitar una polarización excesiva. Este principio no sólo se ha vulnerado en los regímenes populistas sino en la política de gran parte de países. España sería un ejemplo.

El Partido Popular, y Vox por supuesto, no reconocen la legitimidad del gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez. Sin tolerancia, un valor ilustrado básico y sin moderación en el uso de las prerrogativas institucionales para actuar contra los adversarios políticos, entramos en una política “sin barreras de seguridad” en la que cae en la pendiente de un extremismo creciente. En Catalunya, durante años, el independentismo también ha jugado a esto. En estos contextos, desaparecen las zonas grises entre los grandes partidos que les conectaban. Sucede en Estados Unidos, así como en España, Argentina o Italia. Quizás la capacidad de armar grandes coaliciones hace de Alemania la excepción. El problema es que, en esa polaridad, especialmente la derecha extrema sale ganando y, el electorado, aunque nos repugne esta dinámica al principio, nos acabamos acostumbrado. Deja de parecernos escandaloso, que forma parte del espectáculo o la gran confrontación identitaria. Insultos, desprecios y negación de la división de poderes del Estado.

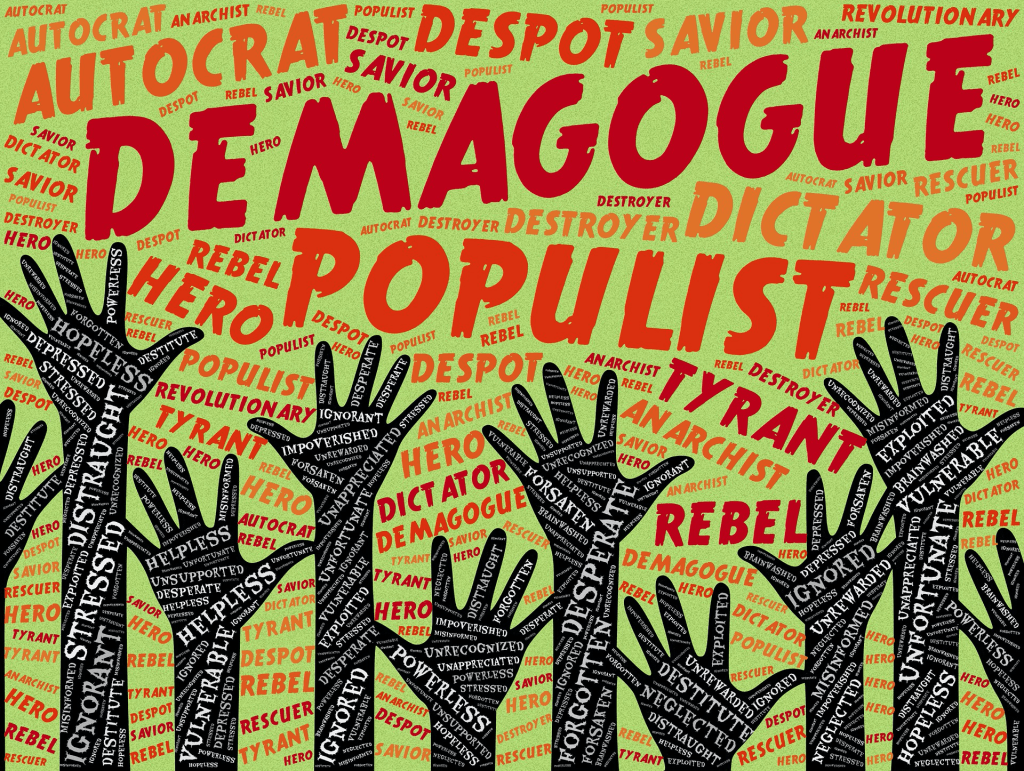

El populismo que prolifera tanto en Occidente como en Oriente comparte una fuerte tendencia a utilizar retóricas acaloradas y el recurso a las teorías conspirativas. Su dialéctica entre incluidos y excluidos tiene mucha trampa. De hecho, la mayoría de los líderes populistas de derechas, también muchos de izquierdas, forman parte de las élites económicas y sociales nacionales. Fue el caso de Trump, pero también de Berlusconni, Le Pen, los Kirchner en Argentina, Haider en Austria, Modi en la India, o ha terminado por serlo el muy autoritario Lukashenko en Bielorrusia. Estos líderes y sus movimientos siempre se presentan y funcionan como un «correctivo democrático», aunque representan una erosión si nos atenemos al concepto de democracia plena. Tienden a una democracia electoral, mínima, donde se pierde por el camino un sentido amplio de su cultura y la posibilidad de deliberación y acuerdo. Planteamiento maniqueo que siempre aporta soluciones simples para temas complejos. Como establece Cass Mude, «el populismo suele formular las preguntas oportunas, pero ofrece las respuestas erróneas». Tendencia a generar bloques contrapuestos que se solidifican aumentando la violencia verbal y la polaridad. Más que los valores del grupo, resulta fundamental la existencia de un enemigo que se odia. No es posible eliminar la trinchera cavada y mucho menos atravesarla.

La digitalización abona y mucho la dialéctica polarizadora. El politólogo Ivan Krastev pone en duda el carácter democratizador del mundo digital, y apuesta más bien por ver su función degradadora ya que se van cerrando los espacios donde contraponer opiniones, por lo que esto implica transigir, ceder, compartir y pactar. En los encuentros reales, aunque existan grandes discrepancias, el aspecto humano implica la asunción de un cierto grado de compromiso y de transacción, de diálogo o, al menos, mantener las formas. En Twitter (ahora X) practicamos una relación basada en el monólogo continuo, a menudo de forma simultánea. Lo que nos llega sólo refuerza nuestra opinión. No existen matices ni posibilidad de mudar de pensamiento. Las redes sociales no refuerzan la democracia. Ésta, sería la gestión de las diferencias, intereses y opiniones antagónicas, no un espacio para establecer un discurso hegemónico que pretende ser unánime. En la democracia debe haber disidencia; en el mundo digital sólo enemigos a combatir y condenar.