Todo el mundo habla de ellos, nadie sabe muy bien cómo le afectarán ni en qué, pero todos hemos entendido que estamos dominados por un hombre loco que quiere establecer su dominio sobre el mundo creando primero el caos, para después lograr la sumisión a unas políticas que no traerán más que empobrecimiento para todos, también para Estados Unidos. El uso amenazante que está haciendo Donald Trump de los aranceles resulta un arma de destrucción masiva no solo en relación con el comercio mundial, sino también con respecto al predominio de la diplomacia, el acuerdo y la colaboración que habían caracterizado las relaciones internacionales. Ahora se impone el lenguaje rudo, la descalificación y romper las reglas, destruyendo no solo la economía-mundo que se había instaurado —con todos los defectos que se quiera—, para imponer la dinámica de la confrontación, que más temprano que tarde lleva a pasar de guerras comerciales a guerras de otro tipo. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de las rivalidades económicas entre las grandes potencias. Por definición, en la actividad comercial no puede ganar solo uno de los protagonistas; requiere un quid pro quo, una regla que ahora Estados Unidos quiere saltarse de forma bastante despreocupada. De momento, las declaraciones de guerra comercial han puesto las bolsas patas arriba, pero los efectos sobre el resto de la economía serán inmediatos. El desarrollo económico, el consumo y la inversión requieren confianza y, parece bastante evidente, ese es un estado de ánimo difícil de mantener ahora.

Imponer aranceles de forma selectiva, prudente y temporal resulta un instrumento de política económica que los estados han usado y pueden usar, ya sea para incubar un nuevo sector de actividad poco competitivo, para frenar el déficit comercial o con relación a producciones estratégicas que conviene asegurar dentro de las propias fronteras. Justamente, la pandemia de 2020 puso en evidencia la extrema fragilidad de depender de cadenas de suministro lejanas y el riesgo de no tener capacidad productiva para productos elementales. De hecho, ya desde la crisis de 2008, quienes ensalzaban las virtudes de la globalización hablan más bajo una vez demostrado que no trajo más riqueza para todos, como se nos había prometido, y que provocó una nefasta desindustrialización de Occidente, mientras se producía en Oriente en condiciones inaceptables. Un mundo de circulación frenética de toda clase de mercancías y componentes que nos hacía más frágiles y ambientalmente insostenibles. Esta tendencia de los últimos quince años hacia una globalización más moderada, recuperando, como en nuestro caso y aunque de forma modesta, actividad industrial, estaba creando una nueva dinámica económica. Trump no acepta ninguna transición lenta y ordenada, queriendo destruir en pocos días una realidad que es imposible de cambiar a base de decretos arancelarios. Los efectos ya son evidentes: China o la Unión Europea se están protegiendo con las mismas armas. Los resultados se verán pronto: inflación, falta de componentes industriales, desinversión… y, finalmente, recesión económica. Un crack económico provocado por un iluminado. Esta es la gran debilidad de nuestro mundo.

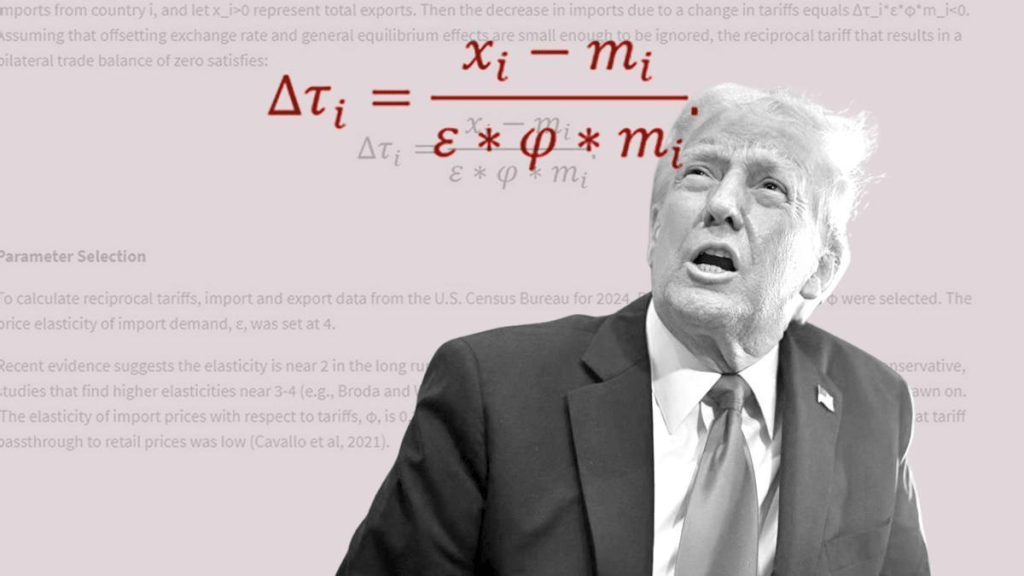

Hay quien quiere ver detrás de esta actuación estrafalaria de Trump y los suyos una gran inteligencia, donde sus medidas responderían a una sofisticada estrategia para redefinir las reglas económicas y comerciales a nivel mundial, así como la recuperación de una incuestionable hegemonía política y militar. No parece que sea exactamente eso. Si se analizan los “argumentos” económicos que sostendrían los nuevos aranceles, se ve rápidamente que Estados Unidos confunde el déficit en la balanza comercial que tiene con la mayoría de los países con unos supuestos aranceles que, de hecho, no existían. La falta de competitividad de las mercancías norteamericanas no es un problema de los países terceros, sino de su propia economía y, digámoslo todo, de su declive en todos los sentidos. Si la historia de la economía demuestra algo, es que no se moderniza la capacidad productiva a base de proteccionismo y, aún menos, con recetas que llevan a la autarquía. El comercio teje redes de relaciones de confianza que son incompatibles con las guerras. Ahora se rompe una interrelación global que costó mucho construir. Todo lo que está ocurriendo últimamente en Estados Unidos no deja de ser el signo de su debilidad.